| Содержание |

Часть I: Теория

[Глава 1: Как движутся ИСЗ?]

[Глава 2: Какие орбиты и ИСЗ бывают?]

Часть II: Практика

[Глава 3: Подготовка к наблюдениям]

[Глава 4: О времени]

[Глава 5: Что и как наблюдать?]

- Определение орбит ИСЗ

- Фотометрия ИСЗ

- Наблюдение вспышек ИСЗ

- Визуальные наблюдения вспышек

- Фотографирование вспышек

- Фотометрия ИСЗ за пролёт

[Приложения]

[Использованные источники]

[Полезные ресурсы сети INTERNET]

Глава 5: Что и как наблюдать?

§1. Оптические наблюдения

Фотометрия ИСЗ

Наблюдение вспышек ИСЗ

Фотографирование вспышек

В этом разделе мы опишем процесс фотографирования вспышек и анализ полученных фотографий.

Содержание пункта:

Вспышки от низкоорбитальных ИСЗ.

Прежде всего об оборудовании для съёмки вспышек. Лучше всего фотографировать вспышки ИСЗ на цифровые DSLR-камеры или цифро-компакты хорошего качества. Для того, чтобы в кадр поместился весь участок трека спутника, содержащего вспышку, нужно поле зрения от 30° и более. Снимать нужно RAW-кадры, а не только JPEG -- т.к. потом их придётся обрабатывать. Длительность экспозиции должна быть порядка 30-80 с -- начинать экспозицию нужно примерно за 30 с до расчётного начала вспышки и заканчивать после падения яркости ИСЗ до обычного значения. Очень часто наблюдатели начинают экспозицию слишком рано, и заканчивают её также раньше нужного (это качается режима съёмки с предустановленной длительность экспозиции в 30 с). При этом часть трека вспышки "обрезается" -- следует избегать этого случая. Для съёмки вспышки нужно использовать режим "бесконечной" экспозиции, начиная и заканчивая её при помощи пульта дистанционного управления затвора (см. рис 13 подпункта "Съёмка пролёта ИСЗ: оборудование для съёмки. Фоторегистрирующие элементы" подпункта "Фото/видео съёмка ИСЗ" п. I §1 Главы 5), контролируя длительность экспозиции по секундомеру -- точность фиксации моментов времени при этом будет ~0,5 с. Использование предустановленных длительностей экспозиций (30 с, 20 с и т.д.) нежелательно, т.к. на самом деле режим "30 с" не равен 30 с, а для разных моделей DSLR-камер больше 30 с (см. подпункт "Звуковая фиксация срабатывания затвора" §2 Главы 4).

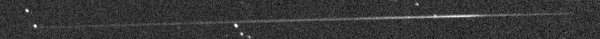

Итак, пусть мы получили снимок вспышки ИСЗ. Для примера рассмотрим обработку снимка ИСЗ "Iridium 57" (SCN: 25273), полученный белорусскими любителями астрономии Константином Морозовым, Юрием Горячко и Михаилом Абгаряном 5 июля 2009 года в 23:49 UT на DSLR-камеру "Canon EOS 350D", ISO1600, экспозиция 65 с (см. рис. 1) [116] -- пример снимка с удачным началом и окончанием экспозиции, когда вся вспышка уместилась в продолжительность экспозиции.

|

[Вверх]

Для обработки воспользуемся программой "IRIS" [121], хорошо нам знакомой по цифровой обработке фотографий ИСЗ для подготовки к астрометрии (см. подпункт "Фото/видео съёмка ИСЗ" п. I §1 Главы 5).

Запускаем "IRIS", конвертируем RAW-файл в FITS (см. подпункт "Фото/видео съёмка ИСЗ" п. I §1 Главы 5). Открываем фотографию и выделяем мышью прямоугольную область вокруг центра вспышки спутника на снимке, стремясь, чтобы трек расположился по диагонали прямоугольника выделения (см. рис. 2).

|

Затем запускаем консоль "IRIS" и пишем команду L_ORI. После её выполнения появляется дополнительное окно, в котором прописан угол поворота трека до горизонтального положения. В нашем случае это -17,466° (Angle= -17,466).

После этого выполняем поворот изображения на определённый выше угол. Для этого в консоли "IRIS" набираем команду ROT [центр поворота по оси X] [центр поворота по оси Y] [угол поворота]:

>ROT 327 326 -17.466

В качестве центра поворота нужно выбирать центр вспышки (координаты под курсором отображаются справа внизу главного окна "IRIS"). При этом важно следить, чтобы в результате поворота не обрезалось часть трека спутника. После выполнения поворота можно вырезать интересующую часть изображения, содержащую горизонтально расположенный трек. Для этого мышью выделяем прямоугольную область с треком, наводим курсор в выделенную область, нажимаем правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираем пункт "Crop". В результате останется только выделенная прямоугольная область кадра. Теперь определяем координаты поперечного сечения трека вспышки -- начало (снизу) и конец (сверху). При этом следует отметить изменения координаты Y (см. рис. 3).

|

[Вверх]

После этого произведём "растягивание" трека в поперечном направлении -- при этом интенсивность вдоль оси Y в любой точке X будет одинакова. Для этого в консоле "IRIS" пишем команду L_ADD [координата Y нижней границы трека] [координата Y верхней границы трека]:

>L_ADD 14 18

В результате получим картинку, изображённую на рис. 4. Для улучшения отображения нужно подвигать ползунки в окне "Threshold".

|

Остаётся только получить продольный профиль вспышки в удобном для дальнейшей обработки виде. Для этого в консоле "IRIS" набираем команду L_PLOT. В результате появляется окно с графиком продольного профиля вспышки (см. рис. 5), который можно сохранить в виде текстового файла (меню "File" --> "Save as" окна с графиком). Настройка внешнего вида графика осуществляется через меню "Options".

[Вверх]

|

Небольшие пички на графике -- попавшие на трек спутника звёзды. Сохранённый в виде текстового файла профиль можно подвергать дальнейшей обработке. Прежде всего, определяем временной масштаб η: делим длину трека (она меньше длины фотометрированного участка кадра!) в пикселях на длительность экспозиции кадра. В нашем случае η = 579/65 = 8,9 пикселя/с. Затем определяем продольную координату центра вспышки -- её максимум xmax. Для этого можно использовать разные программы аппроксимации данных ("Origin", "QTiPlot" и т.д.), а можно определить "на глаз". Полученную координату xmax умножаем на временной масштаб η, получив таким образом момент времени наступления максимума вспышки с начала экспозиции: dtmax = xmaxη. Зная время начала экспозиции кадра tsatrt, находим время наступления максимума вспышки tmax = dtmax + tsatrt. Величина tmax является для нас наиболее важной. Также можно определить длительность вспышки -- это ширина пика вспышки на его полувысоте, выраженная в секундах.

К сожалению, определить яркость вспышки спутника в звёздных величинах по снимку довольно проблематично -- и из-за того, что фотометрировать надо трек большой длительности, и из-за того, что центр вспышки часто получается пересвеченым, что делает его фотометрию невозможной. Даже для непересвеченых треков яркость определить не так просто -- программные методы, доступные любителям, авторам к настоящему времени не известны. Поэтому при съёмке вспышек ИСЗ следует дополнительно следить за из яркостью.

Ещё одной программой, в которой можно проводить продольную фотометрию вспышки ИСЗ, является "TeleAuto" [122]. Для продольной фотометрии загружаем фотографию со вспышкой ИСЗ, затем нажимаем сочетание клавиш < CTRL > + < P >. В результате курсор превратится в перекрестье. Устанавливаем перекрестье в начало трека и нажимаем левую клавишу мыши. Затем переводим курсор в конец трека -- при этом из точки начала будет тянуться "нитка" (см. рис. 6). Поставив курсор в конец трека и снова нажав левую клавишу мыши, появится окно с графиком продольного профиля трека ИСЗ (см. рис. 7).

|

[Вверх]

|

Полученный график также можно сохранить в виде текстового файла, который потом можно обработать, как описано выше.

В заключение рассмотрения вспышек от ИСЗ "Iridium" приведём график поперечного сечения пятна "солнечного зайчика" по результатам наблюдений [170].

|

Как видно из графика, характерный диаметр светового пятна на поверхности Земли (когда яркость вспышки в звёздных величинах уменьшается в два раза) равен около 11,5 км.

Естественно, вспышки могут давать и другие ИСЗ. При этом фотометрический профиль вспышки вовсе не обязательно будет симметричным относительно максимума вспышки. Для примера на рис. 8 приведена фотография вспышки ИСЗ "METEOR 1-29" (SCN: 11251), снятая в начале июля В центре Минска (Беларусь).

|

Из фотометрического профиля (см. рис. 9), видно, что вспышка асимметричная -- до 9-й секунды с момента начала экспозиции блеск возрастает плавно, а затем резко увеличивается тепм его нарастания, достигая максимума на 12,5 с. Спад яркости происходит гораздо быстрее -- практически за секунду. В качестве варианта объяснения асимметричности можно предположить затенение корпусом ИСЗ одной из панелей солнечных батарей спутника в конце вспышки.

|

В завершении пункта нужно отметить важный момент. Т.к. спутник в течении своего пролёта по небу наблюдателя постоянно изменяет свою угловую скорость (см. "Некоторые характеристики движения ИСЗ по небу, влияющие на его яркость"), то шкала времени на фотографи вдоль полученного трека спутника на кадре будет неравномерной (см. рис. 10).

|

Причина понятна -- если мы, скажем, снимаем спутник с экспозицией 20 с, то за первую секунду он может пролетать 1°, а за 19-ю -- 1.05°, т.е. изображение спутника будет быстрее перемещаться по матрице фотоприёмника. Разница составляет 0.05° = 3'. Это значит, что "градиент времени" вдоль трека будет около 50 мс, что приведёт к ошибке в определении моментов времени около 5%. В зависимости от параметров орбиты и длительности экспозиции ошибка может быть как больше, так и меньше указанной величины. При подготовке к фотографированию ИСЗ с целью фотометрии нужно помнить об этом и стараться, чтобы неравномерность шкалы времени не вносила ошибу больше, чем точность фиксации моментов времени, либо нужно учитывать "градиент времени" при последующей фотометрии трека. В любом случае, чем больше угловая длина снятого трека, тем значительнее неравномерность шкалы времени скажется повлияет на точность моментов времени.

Вспышки от геостационарных ИСЗ.

Ниже приведено описание явления вспышек геостационарных ИСЗ, сделанное пользователем profi-s (Украина) российского астрофорума www.astronomy.ru/forum, которое мы здесь приводим почти в неизменном виде [130], [132] (с некоторыми изменениями и дополнениями).

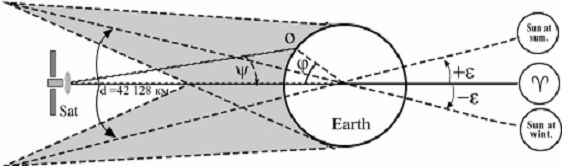

Как известно, склонение Солнца в течение года, между летними и зимними солнцестояниями, изменяется от +23° 26' до -23° 26' [105]. Соответственно, в течение года перемещается и земная тень относительно плоскости геостационарной орбиты, расположенной в плоскости экватора Земли. Для дат, когда Солнце находится близ точек весеннего и осеннего равноденствий, через активный геосинхронный спутник (ГСС) проходит экваториальная область тени, и он находится в тени наиболее продолжительное время, около 70 минут. До и после равноденствия через ГСС проходят полярные области тени Земли, а время пребывания в тени уменьшается до нескольких минут. При переходе из одного полушария в другое начинается сезон "вспышек" активных ГСС, с наклонением близким к нулю. Сезон этот начинается примерно за 3 недели до равноденствия и продолжается 3 недели после равноденствия. На широтах СНГ от 40° с.ш. до 55° с.ш. наиболее благоприятное время наблюдать максимальные "вспышки" (правильней сказать -- увеличение блеска) экваториальных ГСС в даты с 1-3 марта (можно уточнить в программе "Heavensat", введя широту своего места) с вечера до утра. В эти даты "солнечный зайчик", отраженный от поверхности ГСС, в основном от солнечных панелей, и создающий на поверхности Земли светлое пятно диаметром примерно 350 км, будет "подсвечивать" наши географические широты. Для наблюдателя находящего на этих широтах, вспыхнувший спутник может увеличить свой блеск до второй, первой (для некоторых ГСС) звездной величины и минут 10-20 будет виден невооруженным глазом. Ход тени за год показан на рис. 10.

|

[Вверх]

Центр тени диаметром 8° 25' (6235.6 км на расстоянии геостационарной орбиты) будет двигаться по экватору, и в течение ночи будет перемещаться по зодиакальным созвездиям с востока (вечером после захода Солнца) на запад (утром перед восходом Солнца). При благоприятных условиях (наличие чистого звездного неба) примерно каждые 4-7 минуты можно будет наблюдать "вспышки". Красиво смотрятся рядом "стоящие" ГСС в кластерах типа "HotBird" (долгота стояния 190° в.д.), "Astra" (долгота стояния 130° в.д.), ИСЗ "Express АМ-22", "Intelsat 10-02" и др. Mомент входа-выхода ГСС из тени Земли можно рассчитать в программе "Heavensat". Предварительно надо обновить базу TLE, установит в настройках свои координаты, подключить в группу спутники "пользовательские" только те, которые видны с ваших долгот. Далее, для каждого ГСС можно рассчитать эфемериду с шагом, например, 2-5 минут. В колонке "фаза" отображается фазовый угол (угол "Солнце-ГСС-наблюдатель"). При фазовых углах менее 16° ГСС, в зависимости от даты, может входить в тень. В колонке "магнитуда" (звёздная величина) время, когда спутник находится в тени, обозначается "s", вероятно, первая буква английского слова "shadow" -- "тень".

Для вхождения ГСС в земную тень необходимо выполнение двух условий:

Можно более проще сказать когда и где наблюдать момент входа-выхода ГСС из тени. Центр земной тени будет в противосолнце, т.е. прямое восхождение (RA) центра тени будет на 180° отличаться от RA Солнца.

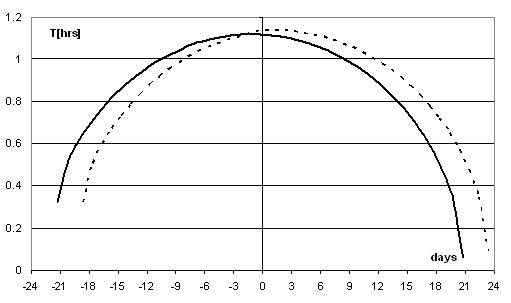

Ниже на рис. 11 и рис. 12, показаны кривые времени пребывания ГСС в тени Земли и изменение фазового угла ψ при входе-выходе из тени на разные даты в период близ равноденствий.

|

|

Ниже, на рис. 11, приведена кривая вспышки ГСС "Intelsat 10-02" [130]. Цвет кривых отображает фильтры, в которых наблюдались: B (синий), V (желтый), R (красный).

|

При наблюдениях видно, как один за одним в небе вспыхивают "звёздочки" (см. рис. 12). Начиная с 20 февраля наблюдения можно проводить в телескоп и бинокль. С 1-3 марта невооруженным глазом. Еще пару слов о длительности вспышек. Перед заходом в тень ГСС попадают в полутень. При этом блеск его падает в течении 2-3 минут. Переход из полутени в тень длится быстро, несколько секунд. В тени ГСС естественно не виден. После выхода из тени ГСС опять попадает в полутень и начинает разгораться в течении 2-3 минут. Но если при этом спутник (его солнечные панели) правильно ориентированы на Солнце, то они создают "солнечный зайчик", который может еще более увеличить (в сотни раз!) видимый блеск ГСС. Если наблюдать с 1-3 марта, то "зайчик" просканирует географическое место где находится наблюдатель. Такая вспышка как раз зафиксирована на приведенной выше кривой блеска после выхода из тени Земли "Intelsat 10-022". До входа в тень он был на пару величин слабее.

[Вверх]

Две вспышки на рис. 11 объясняются геометрией "Солнце-ГСС-наблюдатель". Общий смысл в том, что Солнце последовательно освещало одну панель за другой. Провал между вспышками -- это затенение платформой второй панели.

Ещё одна кривая "вспышки" ГСС показана на рис. 13 [132]. Это кривая блеска "Intelsat 10-02". Первая вспышка длилась около 10 минут, вторая примерно также.

|

Чтоб знать точно время вспышки в данном географическом пункте, надо:

- Знать свои координаты (широта, долгота). Достаточно до десятых долей угловой минуты.

- Нужно знать, какое значение склонения имеет экваториальный пояс ГСС на вашей широте. Т.к. наблюдатель ведёт наблюдения не из центра земли (геоцентрические координаты), а с поверхности Земли (используя топоцентрические координаты), склонение ГСС для наблюдателя не равны нулю -- они нулевые только для наблюдателя на экваторе. На этот эффект в астрономии обычно не обращают внимания, т.к. удалённость астрономических объектов настолько велика, что различия мизерные. Но ГСС сравнительно близки к Земле, и приходится это учитывать.

- Посмотреть по "Heavensat", чтобы склонение Солнца было близко к склонению экватора ГСС на широте наблюдателя.

- Помимо "вспышек" в приэкваториальной полосе, могут быть вспышки других ГСС, которые имеют наклон к экватору, далеко не равной нулю, и могут попасть в полярную область тени Земли. Такие "вспышки" от неэкваториальных ГСС не редки.

[Вверх]

В марте область вспышек смещается к экватору, после весеннего равноденствия вспышки будут видны в южном полушарии.

В заключение этого описания немного остановимся на величине склонения экватора ГСС. На рис. 14 показана геометрия формирования ненулевого склонения экваториальных ГСС для наблюдателя вне экватора Земли. Угол β, взятый со знаком минус -- и есть искомое склонение (ГСС как бы проецируется ниже небесного экватора для наблюдателя в северном полушарии).

|

Путём простых геометрических построений можно показать, что склонение β ГСС для наблюдателя в северном полушарии Земли на широте φ даётся выражением:

На рис. 15 представлен график β(φ) для широт от 0° до 80° с.ш.

|

Периоды вспышек наступают в следующие сезоны:

- Для весеннего равноденствия: начало вхождения – 27 февраля, максимум - 21 марта, конец вхождения - 11 апреля.

- Для осеннего равноденствия: начало вхождения – 2 сентября, максимум кривой соответствует дате 23 сентября.

При разных моделях земной тени (конус, конус и учёт земной рефракции, цилиндр) расчётные граничные даты входа-выхода экваториального ГСС из земной тени будут смещены относительно момента равноденствия. Относительно 23 сентября граничные даты могут смещаться соответственно, до 30 августа и 22 октября. Наблюдатель, находящийся на экваторе, будет наблюдать вхождение спутника в тень в то же время, что и наблюдатель, находящийся не на экваторе. На практике не представляется возможным достаточно точно зафиксировать момент полного захода-выхода из тени. Ограничения накладывают оптические характеристики телескопов, свойства атмосферы, яркость фона, чувствительность светоприемной аппаратуры.

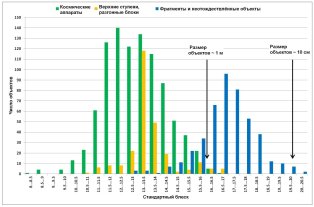

Для ориентирования наблюдателей в вероятном блеске ГСС вне фазы вспышки на Рис. 16 представлено распредление ГСС по стандартному блеску (аналог приведенного блеска для низкоорбитальных ИСЗ, т.е. пересчитанный на фазовый угол 0° и расстояние 40000 км. Взято из доклада "Comparison of physical properties of GEO and HEO objects tracking by ISON derived from multiyear observation statistics" сети ISON).

|

Для рассчёта возможных кандидатов на вспышки среди ГСС можно воспользоваться программой "Highecl" [189]. Эта консольная утилита выводит таблицу со временам, горизонтальными и экваториальными координатами, блеском ИСЗ, его названием ИСЗ и угловым расстояние до тени Земли. Подробности работы с программой расписаны в файле "highfly.txt" в архиве программы. Приведём пример работы с программой "Highecl".

Допустим наблюдатель хочет из своей наблюдательной точки "Observer" (53o 00' 00" N, 27o 00' 00" E / 53.00o N 27.00o E) пронаблюдать вероятные вспышки ГСС на какую-то дату августа 2013 г. Тогда создаём в текстовом редакторе файл такого содержания:

2013 8 Year and month number

0 Start day and end day

1.0 -1.0 Start time and end time

53.00 -27.00 600. Observer

0 UT 24 Time offset, Time Zone name, 12/24 flag

2000 Epoch of RA, Dec

16.0 "Cut-off" magnitude

20 "Cut-off" altitude

1 Maximum step size

F True means ignore zero eccentricity objects

T True means accept only the most recent elements for each object

F True means print height and range in miles, false means kilometers

F True means to print the "5 minutes early" output

T True means to print one extra decimal place in RA and Dec

T True means to print one decimal place in altitude and azimuth

Up to 5 non-blank flags to select class(es) of objects

A P 20.0 Output format flag (A or B), phase flag, inclination limit value

qs.mag Name of the intrinsic magnitudes file

highecl.out Name of the output file

geo_all.txt Name of the input elements file

EOF End of input file list

Сохраняем файл под именем, к примеру, "my.txt". Обратите внимание, что для восточной долготы в программе нужно ставить знак минус, а высота наблюдателя над уровнем моря выставляется в футах. В первой строке -- год и месяц; во второй "0" -- чтобы вводить дату вручную с консоли; третья строка означает, что расчёт начинается для моментов времени начиная с 1 часа после опускания Солнца ниже -10o под горизонт и заканчивается за час до подъёма солнца до -10o под горизонтом; 4-я строка -- координаты (восточная долгота -- отрицательная); 5-я строка -- время будет выводиться в UT; 8-я строка -- будут показываться только те ГСС, которые высше 20o над горизонтом; 9-я строка -- шаг по времени для таблицы 1 минута; В 17-й строке "20.0" -- ограничения на наклонение ГСС; 18-я строка -- имя файла с приведенным блеском ГСС (см. ниже); 19-я строка -- имя выходного файла с таблицей; 20-я строка -- имя файла с TLE (см. ниже);

Приведенные блески ГСС храняться в файле "qs.mag" (файл "qsmag.zip" [190]). Разархивируем его и помещаем в папку с программой "Highecl.exe".

C TLE элементами нужно повозиться. Если нужны вспышки от обычных ГСС, то берём файл "geo.txt" с celestrak.com. Его также помещаем в корень программы "Highecl". Если хотим рассчитывать вспышки и от "простых" ГСС, и от "секретных", то делаем так: качаем базу TLE "секретных" ИСЗ "classfd.zip" [181] с сайта McCants'а, разархивируем и помещаем в директорию программы "Highecl". Туда же помещаем файл "geo.txt". После этого качаем архив "SATID.11.zip" [191], из него дастаём файл "MERGE.exe", и помещаем в директорию программы "Highecl". Он нужен для "сшивки" баз TLE "geo.txt" и "classfd.tle". После этого, находясь в директории с "Highecl", набираем в консоле команду:

MERGE.exe geo.txt classfd.tle geo_all.txt

В результате в корне появится текстовый файл "geo_all.txt", содержащий обе базы одним файлом. Его и прописываем в файле конфигурации "my.txt".

Теперь всё готово для начала расчётов. Набираем в консоле команду (находясь в директории снашей программой):

highecl.exe my.txt

Программа запросит ввести начальную и конечную даты, для которых нужно сделать расчёт -- вводим их через пробел. В корне появится файл с таблицей:

53.00 -27.00 600. Observer 2000 16.0 20 *** 2013 Aug 24/25 Sat evening/Sun morning *** Times are UT Hrs Min Alt Azi Mag Hgt R A Dec Range EAng 25924 ABS-1 ** 0.0 ElDy 1 Dr -1 18 53 21.5 129.9 12.5 35811 22 21.40 -6.98 39422 2.5 18 54 21.5 129.9 12.5 35811 22 22.40 -6.98 39422 2.4 18 55 21.5 129.9 12.5 35811 22 23.40 -6.98 39422 2.4 18 56 21.5 129.9 12.5 35811 22 24.40 -6.98 39422 2.3 18 57 21.5 129.9 12.5 35811 22 25.41 -6.98 39422 2.3 18 58 21.5 129.9 12.5 35811 22 26.41 -6.98 39422 2.3 18 59 21.5 129.9 12.5 35811 22 27.41 -6.98 39422 2.3 19 0 21.5 129.9 12.5 35811 22 28.41 -6.98 39422 2.3 19 1 21.5 129.9 12.5 35811 22 29.42 -6.98 39422 2.2 19 2 21.5 129.9 12.5 35811 22 30.42 -6.98 39422 2.2 19 3 21.5 129.9 12.5 35811 22 31.42 -6.98 39422 2.2 19 4 21.5 129.9 12.5 35811 22 32.42 -6.98 39422 2.2 19 5 21.5 129.9 12.5 35811 22 33.43 -6.98 39422 2.3 19 6 21.5 129.9 12.5 35811 22 34.43 -6.98 39422 2.3 19 7 21.5 129.9 12.5 35811 22 35.43 -6.98 39422 2.3 19 8 21.5 129.9 12.5 35811 22 36.43 -6.98 39422 2.3 19 9 21.5 129.9 12.5 35811 22 37.43 -6.98 39422 2.4 19 10 21.5 129.9 12.5 35811 22 38.44 -6.98 39422 2.4 19 11 21.5 129.9 12.5 35811 22 39.44 -6.98 39422 2.5 28184 MBSAT ** 0.0 ElDy 2 Dr -1 18 54 21.7 130.2 12.5 35808 22 21.07 -7.02 39406 2.4 18 55 21.7 130.2 12.5 35808 22 22.07 -7.02 39406 2.4 18 56 21.7 130.2 12.5 35808 22 23.07 -7.02 39406 2.4 18 57 21.7 130.2 12.5 35808 22 24.07 -7.02 39406 2.3 18 58 21.7 130.2 12.5 35808 22 25.08 -7.02 39406 2.3 18 59 21.7 130.2 12.5 35808 22 26.08 -7.02 39406 2.3 19 0 21.7 130.2 12.5 35808 22 27.08 -7.02 39406 2.2 19 1 21.7 130.2 12.5 35808 22 28.08 -7.02 39406 2.2 19 2 21.7 130.2 12.5 35808 22 29.09 -7.02 39406 2.2 19 3 21.7 130.2 12.5 35808 22 30.09 -7.02 39406 2.2 19 4 21.7 130.2 12.5 35808 22 31.09 -7.02 39406 2.2 19 5 21.7 130.2 12.5 35808 22 32.09 -7.02 39406 2.2 19 6 21.7 130.2 12.5 35808 22 33.10 -7.02 39406 2.2 19 7 21.7 130.2 12.5 35808 22 34.10 -7.02 39406 2.2 19 8 21.7 130.2 12.5 35808 22 35.10 -7.02 39406 2.3 19 9 21.7 130.2 12.5 35808 22 36.10 -7.02 39406 2.3 19 10 21.7 130.2 12.5 35808 22 37.11 -7.02 39406 2.3 19 11 21.7 130.2 12.5 35808 22 38.11 -7.02 39406 2.4 19 12 21.7 130.2 12.5 35808 22 39.11 -7.02 39405 2.4 19 13 21.7 130.2 12.5 35808 22 40.11 -7.02 39405 2.5

Зная номер NORAD спутника и время, когда ожидается вспышка, можно рассчитать в "Heavensat", где будут находится на небе среди звёзд эти ГСС.

Вспышки от лидара ИСЗ "CALIPSO".

Ещё одним интересным объектом для любительских наблюдений является спутник "CALIPSO" (см. Рис. 17) [165].

|

Спутник "CALIPSO" (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations) является составной частью "утреннего созвездия" спутников дистанционного зондирования Земли, кудя также входят ИСЗ "Aqua", "Aura", "PARASOL" и "CloudSat". Помимо другой аппаратуры на борту "CALIPSO" есть двухканальный лазерный лидар, состоящий из блока излучения и принимающего телескопа. Лазер блока излучения посылает в надир два узких луча с длинами волн 532 нм и 1064 нм. Расходимость пучков порядка 110-115 мкрад для пучка 532 нм и 130-140 мкрад для пучка 1064 нм. Мощность излучения 0,11 Дж на каждый канад, длительность испускания 20 нс, частота повторения импульсов излучения 20,16 Гц [165]. Эти-то лучи и может попытаться увидеть или сфотографировать наблюдатель! На Рис. 18 показано асположение компонентов ИСЗ "CALIPSO".

|

Значительную сложность для планирования наблюдений представляет тот факт, что луч лазера направлен не строго в надир, а под углом 3° от надира, а малая расходимость пучка приводит к тому, что "солнечный зайчик" на поверхности Земли имеет размер порядка 90×370 м -- не так-то просто под него попасть!

Помощь при наблюдении может оказать программа "CALIPSO Lidar KML" [166].

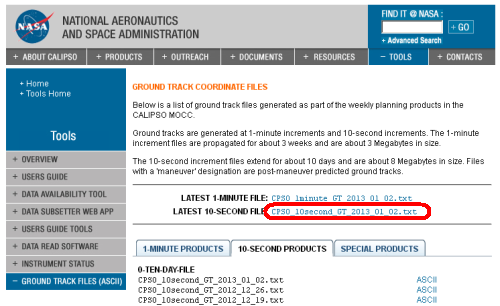

Для начала заходим на сайт ИСЗ "CALIPSO", в раздел, содержащий файлы с координатами подспутниковых точек -- "GROUND TRACK COORDINATE FILES" [167]. Скачиваем файл "LATEST 10-SECOND FILE" (см. Рис. 19) и помещаем его в директорию с программой.

|

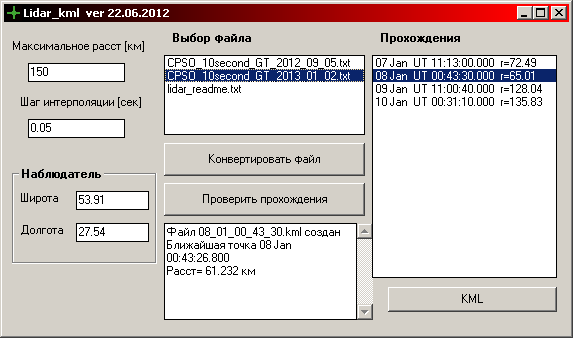

Посде этого запускаем программу "CALIPSO Lidar KML" и вводим настройки расчёта (см. Рис. 20).

|

В строке "Максимальное расст [км]" указываем максимальное расстояние до трека "зайчика" на поверхности Земли от точки расположения наблюдателя -- зависит от того, как далеко наблюдатель может выехать. В строке "Шаг интерполяции [сек]" указываем шаг времени, с которым программа будет расчитывать точки трека между точками, указанными в скачаном файле -- за 10 с (шаг между соседними точками в скачанном файле) луч лазера пробежит по земле расстояние около 60 км, в связи с чем попасть под него не так просто. Далее вводим широту и долготу наблюдателя в целой и дробной частях градусов. После этого выбираем кликом мышки в окне "Выбор файла" скачанный файл "GROUND TRACK COORDINATE FILE" и нажимаем кномку "Конвертировать файл". После окончания конвертирования (в окне ниже появится сообщение об этом) нажимаем кнопку "Проверить прохождения". Программа расчитывает трек лучей для ближайших к точке расположения наблюдателя пролётов ИСЗ и в окне "Прохождения" выводит список треков. Наблюдатель кликом мышки выбирает интересующий его трек и нажимает кнопку "KML", после чего в рабочей директории программы появится KML-файл с маркерамивремени и координат "зайчика" для данного пролёта, который можно открыть в программе "Google Earth" [168]. Вид маркеров в программе "Google Earth" показан на Рис. 21.

|

Теперь наблюдателю остаётся только выехать в одно из мест, указанных маркером, и попытаться пронаблюать вспышку от лидара. Время вспышки также указано рядом с маркером (время всемироное -- UT).

На Рис. 22 показана фотография Грега Хендри (Gregg Hendry), которому удалось получить фото вспышки от лидара. Ещё примеры фото можно посмотреть в on-line фотоальбоме Хендри [169]. Оборудование и настройки он описал в сообщении на e-Mail конференции SeeSat-L. На фото могут запечатлеться несколько вспышек -- они повторяются с частотой 20,16 Гц, т.е. каждые 50 мс.

|

Яркость вспышки весьма велика -- значительно больше яркости Венеры. Но яркость быстро спадает по мере удаления от центра луча -- ведь диаметр светового пятна на поверхности Земли не более 300 м, что боле чем в 100 раз менее, чем при наблюдении вспышек от спутников серии "Iridium" (см. выше).

[Вверх]

© BelAstro.Net, Lupus, 09.01.2013